La cinéaste allemande Christina Von Greve travaille depuis plus de dix ans avec le matériau

argentique. Ses films, au demeurant très éclectiques, se focalisent sur une réflexion sérielle et sur la disparition du référent. Elle utilise pour ce faire la répétition du motif, la surimpression,

l'agrandissement. Une partie de son travail concerne le found footage ; elle joue alors sur l’alchimie de la pellicule et sur les va-et-vient entre la lisibilité du photogramme et son recouvrement total ou partiel par des motifs abstraits qui sont le résultat de l’altération du support. L’ensemble de son oeuvre est marqué par une collaboration étroite avec le musicien C-Schulz, co-réalisateur de certains films. La musique et l’image fonctionnent en symbiose pour créer des ambiances tantôt éthérées, tantôt dramatiques. On pourra en juger ci-après

Programme du festival

CHRISTINA VON GREVE - JEUDI 10 DÉCEMBRE, 18H, À LA CLEF

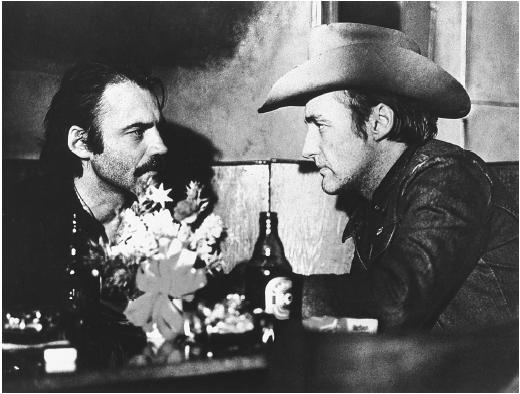

L'ami américain - Wim Wenders - 1977

- Derwatt : Le peintre américain prétendu mort pour vendre ses tableaux plus chers

- Tom : Le recéleur américain de tableaux

- Jonathan : L'encadreur allemand (avec sa femme Marianne et son fils)

- Raoul : L'ami français du recéleur

Wenders propose un idéal de bonheur dans une recherche artistique et désintéressée d'un art de vivre simple rempli de liens humains, principalement familiaux. C'est aussi ce qu'il va s'attacher à détruire tout au long de son film, dans une démonstration magistrale de la fragilité des structures sociales, éducatives et sociétales. Le loup dort dans chacun d'entre nous, inconsciemment, et peut être réveillé par tout prétexte les plus improbables. Une fois réveillé il ne voudra plus se rendormir, jusqu'à la mort. Une mort qui règne sur tous ces anti-héros qui vivent dans l'ombre d'eux même, dans la solitude, dans la nuit, guettant à tout moment le danger potentiel...

Wenders propose un idéal de bonheur dans une recherche artistique et désintéressée d'un art de vivre simple rempli de liens humains, principalement familiaux. C'est aussi ce qu'il va s'attacher à détruire tout au long de son film, dans une démonstration magistrale de la fragilité des structures sociales, éducatives et sociétales. Le loup dort dans chacun d'entre nous, inconsciemment, et peut être réveillé par tout prétexte les plus improbables. Une fois réveillé il ne voudra plus se rendormir, jusqu'à la mort. Une mort qui règne sur tous ces anti-héros qui vivent dans l'ombre d'eux même, dans la solitude, dans la nuit, guettant à tout moment le danger potentiel...

Le voyage a Tokyo - 1953 - Ozu

Photo-graphier le temps

Le film d'ozu est l'histoire d'une famille qui se décompose. Deux vieux parents décident de faire le long voyage vers la capitale pour rendre visite à leurs fils. Arrivés chez ces derniers, ils semblent déranger la vie de leurs enfants. Ne trouvant pas de temps à consacrer à leurs parents, ils leur paient un séjour dans un SPA dans une station balnéaire proche : les liens familiaux sont brisés.

Deux vieux parents décident de faire le long voyage vers la capitale pour rendre visite à leurs fils. Arrivés chez ces derniers, ils semblent déranger la vie de leurs enfants. Ne trouvant pas de temps à consacrer à leurs parents, ils leur paient un séjour dans un SPA dans une station balnéaire proche : les liens familiaux sont brisés. Tout semble pourtant en harmonie : la fille tient un salon de coiffure, son mari est médecin, leurs enfants étudient à l'école, la maison est propre et grande... Aucune raison économique extérieure n'est à blamer pour l'attitude distanciée des membres de la famille les uns par rapport aux autres.

Tout semble pourtant en harmonie : la fille tient un salon de coiffure, son mari est médecin, leurs enfants étudient à l'école, la maison est propre et grande... Aucune raison économique extérieure n'est à blamer pour l'attitude distanciée des membres de la famille les uns par rapport aux autres. Le vieux couple semble même être le personnage le plus heureux du film : la communication et la compréhension se ressent dans une même observation contemplative du monde. Ils se posent en contre point de leurs enfants qui, si ils ont a priori, "réussi" en travaillant dans une grande ville, habitent néanmoins dans un "quartier trop calme", ne sont que "médecin de second rang", se trouvent des problèmes et ne passe que trop peu de temps ensemble. Les parents arrivent en spectateur d'une vie qu'ils ne comprennent plus, tout en sachant qu'ils sont dépassés : ils savent qu'ils ne comprennent pas, mais désapprouvent, entre eux. Finalement les parents jouent le même rôle que nous : nous avons la même réflexion ; une constatation triste d'un lien familial disparu au profit d'une activité économique vulgaire. La sagesse du couple vient dans la prise de distance, l'observation, le dialogue entre eux, et l'absence de remarques envers leurs enfants.

Le vieux couple semble même être le personnage le plus heureux du film : la communication et la compréhension se ressent dans une même observation contemplative du monde. Ils se posent en contre point de leurs enfants qui, si ils ont a priori, "réussi" en travaillant dans une grande ville, habitent néanmoins dans un "quartier trop calme", ne sont que "médecin de second rang", se trouvent des problèmes et ne passe que trop peu de temps ensemble. Les parents arrivent en spectateur d'une vie qu'ils ne comprennent plus, tout en sachant qu'ils sont dépassés : ils savent qu'ils ne comprennent pas, mais désapprouvent, entre eux. Finalement les parents jouent le même rôle que nous : nous avons la même réflexion ; une constatation triste d'un lien familial disparu au profit d'une activité économique vulgaire. La sagesse du couple vient dans la prise de distance, l'observation, le dialogue entre eux, et l'absence de remarques envers leurs enfants. Malheureusement, au retour de ce triste voyage, la mère meurt, obligeant ses fils à se rendre contre leur grés à son enterrement. Les discours cachés sur l'héritage semblent alors une hérésie pour le public. La tension est à son comble quand les enfants décident de laisser, seul chez lui, leur père, et de rentrer à Tokyo. Reste alors la femme qui leur à montré la ville lors de leurs voyages, et cette phrase terrible du père qui lui dit : " La vie est étrange. Tu as été beaucoup plus gentille que nos propres enfants". Et la force de se film est alors de s'auto-expliciter, s'auto-expliquer. On donne tout au spectateur : les masques tombent, les systèmes à tiroir de qui-sait-quoi-sur-qui s'écroulent et le public est face à une situation claire, dégagée de toute ombre, comme devant un écran blanc qui se transformerait en miroir dans lequel Ozu nous invite à nous regarder : l'universalité du film passe par l'abattement de toutes les cartes, en nous mettant devant les faits révélés, et nous demandant ce que nous voulons en faire, nous laissant seul face à nous même, seul face au monde entier.

Malheureusement, au retour de ce triste voyage, la mère meurt, obligeant ses fils à se rendre contre leur grés à son enterrement. Les discours cachés sur l'héritage semblent alors une hérésie pour le public. La tension est à son comble quand les enfants décident de laisser, seul chez lui, leur père, et de rentrer à Tokyo. Reste alors la femme qui leur à montré la ville lors de leurs voyages, et cette phrase terrible du père qui lui dit : " La vie est étrange. Tu as été beaucoup plus gentille que nos propres enfants". Et la force de se film est alors de s'auto-expliciter, s'auto-expliquer. On donne tout au spectateur : les masques tombent, les systèmes à tiroir de qui-sait-quoi-sur-qui s'écroulent et le public est face à une situation claire, dégagée de toute ombre, comme devant un écran blanc qui se transformerait en miroir dans lequel Ozu nous invite à nous regarder : l'universalité du film passe par l'abattement de toutes les cartes, en nous mettant devant les faits révélés, et nous demandant ce que nous voulons en faire, nous laissant seul face à nous même, seul face au monde entier.

Queen Christina - Rouben Mamoulian - 1933

Quand la petite histoire rencontre la grande

Née le 18 décembre 1626, le roi de suéde, Kristina Augusta, se révéla être une fille quelques minutes après sa naissance : poilue et recouverte d'un placenta maternel qui ne s'était pas déchiré, on avait cru à la masculinité.

Néanmoins, cette "chemise de la victoire", était interprété comme un signe qu'une bonne étoile veillait sur Kristina. Apprenant cela son père s'extasia : " elle nous a bien eue, ce sera un grand esprit !"

Lettrée, elle correspondait avec Descartes, qu'elle invita a passer un été à Stockholm. Polisson, le philosophe ne vint que le 4 octobre 1649, à l'aube de l'hiver. Le 11 février suivant, à la suite d'une pneumonie due au froid qui envahissait le château, Descartes meurt à Stockholm, au grand désespoir de Katerina.

Pousée à l'abdication pour pouvoir librement exercer sa foi de chrétienne convertie, elle laisse le trône à son cousin et s'en va faire un tour d'europe, grâce à un grand emprunt et avec une suite de 250 chevaux et servants.

Telle est la base historique de ce merveilleux film que nous propose Rouben Mamoulian, et Greta Garbo, interprêtant Katerina.

Greta Garbo

Greta Garbo Magnifiquement encadré par une mise en scène épurée, qui représente à échelle humaine les coulisses du pouvoir d'un grand royaume, les sentiments se retrouvent à leur place, dans la simplicité de notre quotidien. Tout est fait pour qu'on s'associe, qu'on s'y retrouve, que l'on oublie le contexte et que resplendissent les messages, les mots, les signifiés, au delà du film, d'Hollywood, du factice. Mamouliant nous parle directement, ne place pas la scéne dans un chateau trop grand pour être possible : c'est juste un peu mieux que chez nous, mais ça pourrait nous arriver, pourquoi pas, d'être un soir dans une chambre grande comme notre salon !

Magnifiquement encadré par une mise en scène épurée, qui représente à échelle humaine les coulisses du pouvoir d'un grand royaume, les sentiments se retrouvent à leur place, dans la simplicité de notre quotidien. Tout est fait pour qu'on s'associe, qu'on s'y retrouve, que l'on oublie le contexte et que resplendissent les messages, les mots, les signifiés, au delà du film, d'Hollywood, du factice. Mamouliant nous parle directement, ne place pas la scéne dans un chateau trop grand pour être possible : c'est juste un peu mieux que chez nous, mais ça pourrait nous arriver, pourquoi pas, d'être un soir dans une chambre grande comme notre salon !La convergence de l'architecture, du texte et des sentiments de kristina ("qu'il est bon d'être aimé pour être une femme et non plus une reine!") donne la puissance au film: être intimiste sur un sujet intimiste, et par là permettre au spectateur de se projeter dans un imaginaire accessible.

Rouben Mamoulian

Rouben MamoulianTchapaev - Frères Vassiliev - 1934

On notera aussi la première apparition au cinéma, à notre connaissance, d'une femme tirant à la mitraillette :

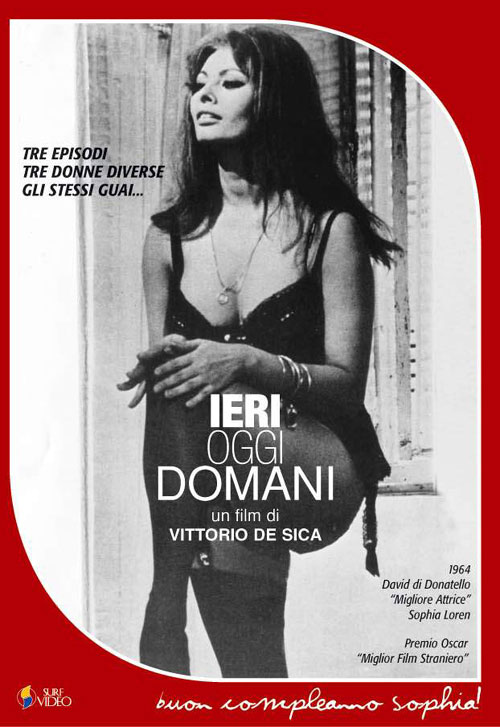

Ieri, Oggi, Domani - Vittorio de Sica - 1963

Quoi de plus confortable que de voir un ressortissant du pays vous confirmer vous même les aprioris que vous avez sur sa culture ? Vous pensez qu'en italie il fait beau, les femmes sont belles et qu'on ne se presse pas pour travailler ? De Sica vous confirmera tout ça dans cette sympathique comédie quadragénaire qui fleur bon l'italie flémarde, ensoleillé, tout en cris et en spaghettis "all'pomedori" !

Quoi de plus confortable que de voir un ressortissant du pays vous confirmer vous même les aprioris que vous avez sur sa culture ? Vous pensez qu'en italie il fait beau, les femmes sont belles et qu'on ne se presse pas pour travailler ? De Sica vous confirmera tout ça dans cette sympathique comédie quadragénaire qui fleur bon l'italie flémarde, ensoleillé, tout en cris et en spaghettis "all'pomedori" !

Un titre en trois mots pour un film en trois histoires, et deux parties. Naples tout d'abord, où s'inspirant d'un fait d'hiver (une dame qui profite de la loi sur les femmes enceinte pour échapper à la prison : 19 grossesses et 7 enfants à la clef !), on voit le maître Mastroianni se décupler avec la charmante Sophia Loren. Heureusement, les accouchements n'ont pas l'air d'affecter le corps majestueux de cette belle actrice ! Italie douce, criarde et sur peuplée, famille pleine d'enfants dans un réduit pauvre mais heureux; telle est la vision idilique par lequel commence le film.

- Milan ensuite : Une riche bourgeoise (toujours Sophia Laurens) se déplace en rolls royce mais s'ennuie. Elle s'énamoure donc d'un homme monsieur-tout-le-monde (Mastroianni, vous l'aurez compris) car "elle se sent vivre au prêt de lui". Jusqu'à ce que la Rolls tombe en panne, et qu'elle le plante littéralement au milieu de la route, partant dans la jaguar du premier venu.

- Rome enfin : Une femme de joie attend son client, et attire en même temps un futur prêtre dans son filer. Le client et la bonne soeur seront tous deux déçus de ce temps perdu...

Dans cette dernière scène culte, Mastroiani à un comportement culte :

Alors, que dire sur ces différentes scènes ?

Tout d'abord qu'elles sont inégales en longeur : la première dure environ une heure tandis que les deux autres cumulent une cinquantaine de minutes. Hier prend donc plus de place qu'aujourd'hui ou que demain.

Ensuite que la seconde scène montre une désagrégation du couple et de l'amour.C'est la plus courte des trois, elle montre un comportement féminin très détendu quant aux relations ayant une capacité à changer d'homme d'une minute à l'autre. La pauvreté donnait une fratrie et une vie à toute une famille, l'argent rend solitaire et triste. Mais aucun des deux ne semblent fonctionner : la première partie se solde par un rendez vous chez un sexologue pour règler des problèmes de couple, la seconde par une séparation inattendue au bord de la route.

En fin, la dernière scène, plus longue, fait apparaître la dieu, la religion, les bonnes moeurs. Faut il finalement payer pour avoir la paix et être tranquille chez soi ? Même pas puisque le pauvre Mastroiani bien que client devra lutter longtemps avant que d'avoir droit à un striptease alléchant mais interrompu avant son terme.

Trois couples, trois histoires, trois échecs, pessimisme irrémédiable des destins d'hier, d'aujourd'hui, et de demain ? Ce serait osé de l'affirmer tant le ton, l'ambiance et l'ensemble de l'oeuvre est drôle, léger et positif. Néanmoins sous une façade gaie et joyeuse on peut détecter les ombres d'un questionnement foisonant : questions sur le respect de la loi à Naples, perversité de l'argent à Milan, prostitution et religion à Rome; en trois scènes de Sica trace un portrait quasiment français de l'Italie, mais comme il est italien, le doute persiste : portrait ou caricature ?

On sait bien que dans tout humour il y a une part de vérité. Et malgrès le ton léger, les couleurs chatoyantes et la beauté des personnages, on ne peut simplement rester à se demander de quoi parle ce film. Il faut l'interpréter, et le résultat contraste fortement avec le ton adopté pour traiter le sujet.

The Strike - Eisenstein - 1925

Nous voilà en face d'un film extraordinaire, d'un chef d'oeuvre d'humour, de mise en scène et d'invention technique !

A l'inverse de la plupart des autres films de la première partie du 20è siècle, nous pouvons ici nous rendre compte du génie d'Eisenstein par la multiplicité des films et des scènes auxquels il nous fait penser : James Bond, Mary Poppins, la tour infernale, les heurts entre jeunes et policiers encore aujourd'hui; Apocalypse now... Le nombre de référence est impressionant, ce qui donne toute l'actualité à un film qui bien que propagandiste dévoile une certaine réalité quant au mépris des autorités pour la vie humaine. On pensera aussi à Guantanamo, Rambo, Brazil, sherlock holmes, Dobermann, Le voyage à tokyo d'ozu... On le voit, "La grève" est un film majeur dans l'histoire du cinéma, qui contient les bases d'un ensemble très vase de techniques réutilisées jusqu'à nos jours. Ainsi, on voit un espion avec un appareil photos miniature intégré à sa montre, une bande de joyeux travailleurs crasseux surgissant de différents tonaux, à la façon de Bert dans Mary Popins, ou encore un délateur s'habillant à la manière du jugDooom dans "qui veut la peau de roger rabbit".

Le spectateur ne peut pas s'ennuyer en face de ce délire cinématographique, regorgeant d'effets spéciaux et d'humour.

Ainsi, il invente :

- les photos qui se mettent à bouger : proposant deux photos du même personnage dans un premier plan, chaque photo se met soudain à vivre sa propre vie, dans un cadre fixe.

- Les apparitions fantomatiques : il donne de la transparence aux corps, qui ressemblent alors à des fantomes, au début et à la fin de la scène, pour apparaître et disparaître.

- Le diaphragme se fermant lors de la prise de photos : combien de fois voyons nous cet effet aujourd'hui, proposé par défaut dans les logiciels de montage; mais à quelles difficultés techniques eisenstein s'est il confronté pour en réaliser les premiers essais il y a 85 ans ?

- Les transitions horizontales, à la manière d'un rideau de théâtre

Cette technique permet à Eisenstein de ne pas avoir un seul héros au centre de son film, mais de faire de la foule en grève son héros. A force de voir un amoncellement de plans très rapide de plusieurs personnages, on perd le repère de qui est le personnage principal. Il est divisé, multiplié, ubiquitaire, filmée sous tous les angles c'est la foule qui devient le personnage principal du film. Et là se dévoile aussi le génie du maître : utiliser la forme pour faire ressortir le fond; idée capitale de l'époque sur le sens et la possibilité du cinéma !

A travers le thème de l'exploitation des travailleurs par les capitalistes

Heimat 3 : les héritiers - Edgar Reitz

Edgar Reitz, c'est Raymon Depardon, Profils Paysans, puissance dix : 3 séries, 50 heures de films, la vie d'un village allemand imaginaire pendant le 20è siècle : de 1919 à 1999.

Edgar Reitz

Raymond Depardon

Comme son nom l'indique, Heimat 3 est le troisième volet d'un projet qui vise à reconstituer au cinéma l'histoire de l'Allemagne du 20è siècle. Relevant du mouvement du Nouveau cinéma Allemand des années 60, la série porte un regard réaliste, social et politique en s'appuyant sur des techniques héritées de la nouvelle vague (réalisation à l'extérieur et en dehors des grands studios de cinéma).

Moins populaire en France qu'en Allemagne, celui qui prend la série par son dernier volet (qui ne fait "que" 11h39min !) aura la chance de reprendre l'histoire à un moment clef : la chute du mur de Berlin, qui donne l'occasion à un couple séparé depuis 20 ans de se retrouver. Les choses seront donc dites et ressenties de la même manière par le public que par les protagonistes, qui devront s'expliquer et vivre avec l'absence, la même que la notre.

On suit donc Hermann et Clarissa, lui pianiste et elle chanteuse, tous deux virtuoses de la musique classique, qui enchaînent les concerts dans des tournées internationales. A la chute du mur de Berlin ils se retrouvent (soit disant par hasard) et décide de tout abandonner pour recommencer leur amour estudiantin, et rebâtir une maison délabrée en haut d'une colline, avec une magnifique vue.

Le film ose le passage de la couleur au noir et blanc selon les scènes, et s'assure un très bel esthétisme en choisissant des personnages aux métiers très esthétiques. La réaction des ouvriers de Berlin-est quant au niveau et au coût de la vie à l'ouest essaie de nous rappeler les changements que la chute du mur à pu entraîner dans la vie des Berlinois, mais est bien vite rattrapé par la facilité de la vie luxueuse de nos artistes, dont l'argent à l'air de résoudre tous les problèmes.

A la décharge de Reitz, ce premier épisode s'intitule : " le peuple le plus heureux du monde". On imagine qu'avec 50 heures de film, il puisse y avoir quelques passages heureux et lents pour ménager les effets à venir. On attend avec intérêt de voir si la suite pourra relever le goût de tout ça !

Aelita - Protazanov - 1924

Yakov Protazanov avait 17 ans en 1898 quand George Wells écrit la guerre des Mondes, l'un des premiers ouvrages de science fiction, mettant en contact les Martiens et les terriens.

Georges Wells

(1866-1946)

Yakov Protazanov

(1881-1945)

En 1921 la russie sort exsangue de la guerre, de la révolution et de la famine. Face à la catastrophe économique que subie la Russie, Lénine déclare, pragmatique, la nouvelle politique économique (la NEP) : une ouverture temporaire à un capitalisme d'état pour reconstruire le pays pendant quelques années avant de revenir au communisme. Cette période quasiment schizophrène, qui se doit d'aller contre les idéaux de la révolution pour sauver la révolution, est rendue dans Aélita par le mélange de plusieurs histoires aux liens ambigus, dans lesquelles le spectateur pourrait bien se perdre. On assiste à un étrange mélange de genres (comique, policier, scientifique, amourettes, propagande...), de lieux (Terre, Mars, chantiers, intérieurs), de personnages (qui se déguisent notamment), qui reflètent bien une période complexe qui affronte plusieurs défis : assassinats, traitrises, révoltes, récession...

Pour sortir de cette réalité incontrôlable, le personnage principale imagine en Mars une société idéale, dans laquelle il ferait bon vivre.

Protazanov utilise des procédés de mise en scènes très efficaces pour distinguer la réalité terrienne, et l'idéal Martien rêvé.

Sur la terre : des plans serrés, sans profondeurs, aux angles droits, aux architectures brisées, courtes, toujours fermées sur un mur exprime les problèmes des Hommes : pauvreté, problèmes domestiques, manque d'espace...

Sur Mars : les lignes de force du décor traversent tout l'espace et se termine à l'extérieur du cadre, les bâtiments sont courbes, et présentent de belles perspectives. Le décor est plus grand que l'Homme, et lui donne sa dignité, une impression de libération, de liberté, de mouvement.

Partant des écoles constructivistes du cinéma, le décor est un signifiant essentiel dans ce film muet, donnant du sens par lui même.

Les costumes ont la même importance pour l' histoire : simples pulls et manteau sur Terre, vêtements futuristes en plastique transparents sur Mars. L'invention est telle qu'elle inspirera au moins deux chefs-d'oeuvres du 20è siècle : Métropolis et Star Wars.

Métropolis – Fritz Lang - 1927

| |||

| Aelita – Protazanoc - 1924

|

Comme tous les grands maîtres de l'époque, Protazanov à su transformer les défauts techniques du muet en atout, réfléchissant à chaque détail pour donner un sens complet à l'image. Les vêtements, les décors grandiose parlent d'eux même et invoquent le rêve, la puissance, l'imagination.

| |

| Aelita – Protazanoc - 1924 Lygia Pape, biennale de Venise, 2009 |

Alors que le film est principalement présenté comme une aventure réellement vécue par le héros, il arrive qu'au final il se réveil et s'aperçoive que ce n'était qu'un rêve (il est impossible pour le public de savoir quand est-ce qu'il s'est endormi). L'ambiguité reste alors entière sur la signification du film : pro ou anti révolutionnaire ? L'époque ne permettait sans doute pas de prendre réellement position...

Naufrage familial - Bergman – Comme dans un miroir - 1960

En premier, la mer. Les quatres personnages semblent en naître, et de là apparaissent, entouré de la joie première, la joie d’être. S’approchant, on découvre le père, le fils, la fille et le mari. Quatuor déséquilibré qui fixe tout de suite le manque comme sujet, en effet : où est la mère ?

Après la cène, le groupe va se décomposer, le père annonçant un départ innatendu, s’éclipsant ensuite pour qu’on ne le voie pas pleurer. Le non-dit, l’incapacité à communiquer, le manque, la difficulté de lier des relations humaines fondent l’énigme de ce film.

On assiste au naufrage d’une famille qui cherche à sauver des apparences qui ne trompent personne. Finalement, non seulement la mère est absente, mais aussi le père, incapable d’exprimer son amour pour lui-même, pour les autres, et qui ne vit que pour écrire ses livres. Archétype de l’écrivain qui se place en dehors du monde qu’il va coucher sur le papier, il vit hors des sentiments. Dès lors le fils et la fille souffriront d’un manque de reconnaissance, de contact, d’amour. Catherine, créant en dehors d’elle-même une relation avec un autre père, un autre dieu ; Minus idôlatrant son père, cherchant à lui ressembler en se lançant dans les arts, le théâtre, jusqu’à la mort ? Entre eux, le mari, médecin aimant, à l’écoute de l’autre, raisonnable et philanthropique. La communauté disparaît pour laisser place à des dialogues deux à deux.

Les secrets sont partagés entre les personnages et font de longs détours avant d’atteindre les principaux intéressés. La maladie gagne Catherine qui s’enferme dans sa folie, dans son dialogue avec la voix, avec le mur, dans l’espoir d’une rencontre avec dieux. Quand enfin la conversation est possible, que les choses sont dites, il est trop tard, elle est emportée et retrouvera l’hopital qu’elle avait laissée pour les vacances. Le mari rentrera en ville au près d’elle, laissant seuls un couple adorant-adoré, le père et le fils, qui s’accordera sur l’idée que Dieu est amour.

Bergman nous parle des difficultés de la vie, du poids des apparences, des paroles, des silences, des difficiles relations familiales et de l’importance de l’amour.

Dans un décors épuré, avec une belle qualité d’image, de noirs et blancs, comme le titre le suggère Bergmann nous propose un film réflexif sur ces problèmatiques.

Fuir à mourir - Polanski – Le locataire – 1976

C’est l’histoire d’un choix, d’un non-choix, d’une absence de choix. Une tragédie donc.

Trelkovsky n’existe pour personne, arrive de nulle part, n’arrive pas, se perd avant de se définir, ne se reconnaît pas lui-même, dérive, divague, oublie, s’absente. C’est la longue lutte contre le monde, le racisme, l’histoire, la vie, la douleur, la mort, la naissance. L’enfer c’est les autres, les autres qui n’aident pas, les autres qui menacent, oppriment, déforment, acculent, dépriment, renvoient, assassinent, aident pour mieux tuer, dans l’inconscience de leurs quotidiens naturel, dans la confiance de leurs principes, dans la certitude de leur bonne fois, dans l’évidente simplicité des habitudes. Rentrez dans un monde qui ne veut pas de vous et vous êtes perdu.

C’est toute l’histoire de Trelkovsky. L’histoire d’un homme dont on apprend assez vite ses origines polonaises, et dont on ne saura rien de plus. Un nom, une nationalité, ce sont les héros principaux de ce chef-d’œuvre que nous propose Polanski : Le locataire. Etrangement assez autobigographique, il décrypte les méchanismes de la perte de soi et les déchirements des populations émigrés, entre recherche de nouveaux repères sociaux et oubli des racines qui forment pourtant la base de la personnalité. Schyzophrénie donc.

Simone Choule représente l’impossible carcan normatif d’habitudes, de reflexes, de comportements qu’on demandera à Trelkovsky d’avoir. Evidemment la base est superficielle : la marque de cigarettes, le type de boisson pour le petit déjeuner, porter des chaussons, mais il reste que ces habitudes ne sont pas celles de Trelkovsky. On ne connaït pas ses habitudes, on ne peut pas les connaïtres, et le petit monde de Paris ne peut pas comprendre sa douleur, parcequ’il vient d’ailleurs.

Si tout semble pourtant normal, le dialogue est impossible, bilatéralement. Trelkosky ne comprend pas les demandes de ses voisins, et ses voisins ne le comprennent pas. La force de Polanski est de laisser dans le noir cet espace inconnu d’incompréhension ; ne le faisant apparaître que par touches, en avance ou en retard, en décalé sur la réalité, nous mettant nous même dans l’incompréhension, spectateur actifs auquel on ne donne pas plus d’information que le héros, nous n’avons pas un œil préviligié sur l’ensemble du contexte : notre connaissance reste parcéllaire, comme le héros nous devons faire avec ce que nous savons, sans contrôle sur notre envirronement. N’ayant pas de posture omnisciente nous faisons corps avec l’expérience de Trelkosky : comme lui nous ne comprenons pas. Le dialogue devient alors triptyque, mais Trelkosky est seul, alors que les voisins et le public font corps dans une rationnalité débordant le contexte du film. Heureusement, car si l’extraordinaire efficacité de la mise en scène, des jeux de lumières et du scénario devait se poursuivre indéfinniment nous pourrions perdre pied et rejoindre Trelkovsky dans sa folie suicidaire.

Par deux fois nous sommes pris à défauts par le cinéaste : à l’annonce de la présence de voisins qui soit-disant posent des heures durant en face de la fenêtre, et à l’annonce des plaintes des voisins contre Trelkovsky. Il se passe donc des choses en dehors de l’image, un monde entier et vivant qui ne nous est pas montré existe, réagit et donne corps à une histoire dont nous avons une vision parcellaire. On ne nous dit pas tout, et finalement peut être que Trelkosky saccage lui-même son appartement, y amène des filles et fait vraiment un boucan infernal.Ce ne serait pas dur à croire quand on le voit dévaster l’appartement de son amie, à moitié saoul chez les filles de joie et s’arrachant lui-même une dent sur son lit. On ne pouvait pas faire confiance au cinéaste, peut on faire confiance au héros ?

Toute la difficulté est de définir ce héros, qui ne se reconnaît pas lui-même. Le vrai, le faux, le maquillage, le théâtre de la vie pose la question de ce que c’est que d’être soi. Trelkovsky devient fou de ne pas pouvoir se définir : partant de pologne, arrivant en France, il est dans un entre deux indéfinissable, écartelé entre ce qu’on lui demande d’être, de devenir, et ce qu’il est. Est-il possible de s’intégrer dans un nouveau monde, ou bien est-ce une démarche suicidaire ? Il pose la question : « A partir de quand n’est-on plus nous même », est-on un corps, est-on une tête ? Proust dirait que nous sommes aussi un nom. Trelkovsky va perdre les trois : en commençant par recevoir des lettres pour Simone Choule, puis en se déguisant pour lui ressembler, et enfin en l’imitant par le suicide. C’est dans la souffrance que se passe tout processus de rupture d’un pays à un autre, un pays où nous ne devenons plus qu’un nom, dans lequel la solitude est clée. La première chose à laquelle les voisins lui demandent de renoncer, ce sont ses connaissances. Finalement c’est ce à quoi l’immigré est condamné : la solitude. Et c’est la solitude, cet enfermement, ou cette prison, qui va générer chez Trelkovsky une paranoïa suicidaire.

Né en 1933, lui-même Polonais, Polanski immigre en France, en Angleterre, aux USA, subissant toujours diverses pressions de son envirronement. Le Nazisme dans le Ghetto de Varsovie en 1943, les critiques par les communistes Polonais en 1960, le xénéphobisme Français en 1964, et des problèmes avec la police aux Etats-Unis en 1973. Toute sa vie il aura du s’échapper, s’adapter, s’intégrer et se construire dans la fuite. C’est donc dans une forme toute particulière que Polanski explore ses propres expériences et les extrapole dans une oeuvre magistrale qui se referme sur elle-même, comme une douleur sans fin qu’apporte la compréhension d’une fuite éternelle que seule la mort pourrait arrêter, encore faut-il réussir son propre suicide.

David W. Griffith (1865 – 1948)

I maestri del cinema

Centro culturale candiani

Piazzale candiani 7

Mestre, Venezia

Martedi 6 ottobre - David W. Griffith - Summary

Introduction

Griffith (1865 – 1948) is known as the father of modern cinema, having created the basics of the current cinematographic vocabulary, mainly through a revolutionary use of parallel montage. The two best known movies by Griffith are The Birth of a Nation (1915, >120’) and Intolerance (1916, >180’). But actually, Griffith came to the cinema world much earlier before, in 1908.

Cinema at the beginning of the 20th century

At this time, Griffith was a stage actor and wanted to make his career in the theater world and not in cinema, which did not have good reputation. He accepted to play in different movies only to earn a living before finding a stable position in the theatre world. One day, the cineaste got ill and Griffith was offered to replace him temporarily. So it is quite by chance that he begun to record movies.

At the beginning of the 20th century, the movies were one minute long. It is quite difficult for us to imagine now the reaction of the public confronted with this new invention: a moving image. We have all heard about the first projection of the L’arrivée d’un train à la gare de la Ciotat, the Parisian public being afraid and running out from the projection room to escape the train. We do not know if this is a true story or not, but it tells us that by this time, the issue was less about the story of the movie; but about the revolution of the moving image.

Physical and psychological space

In 1926, Gorky wrote about his own reaction to watching a movie. He was quite impressed by the obscurity which surrounded the image: what happened to the actors when they were going outside the recorded frame and disappeared into the dark? Did they die? Did they go into another dimension, another world ?

We cite Gorky because he is a well known author, but we may think of a lot of other people that had the same kind of questions.

In fact, cinema was taking care of its public, by giving it information about what happened through the written announcement, or by the continuity and integrity of physical space on the images from on scene to the other.

We have to remember that cinema was still a space for experimentation and intellectual confrontation at this time: how to use it, its means and possibilities had not been clearly defined yet. The movies were made on one physical place and the public was still under shape creation.

When Griffith started making movies, the means by which the image could link two different geographical places had not been known yet. The simple question that nobody asks anymore today, but which did not have an answer at that time is why one scene / one image would be linked to another image / scene.

Griffith produced more than 500 movies between 1908 and 1931, making sometimes 2 or 3 movies by week. This let him touch a large variety of subjects, and the possibility of a lot of experimentation.

In a movie called After many years, Griffith tells the story of a couple. Whereas the man is isolated on an island, the woman waits for him without knowing if he is still alive. The ocean is separating the couple, but there is a mental link (love) which builds a bridge between them. How to represent this link on a screen and to create a unity of space while there is a geographical discontinuity ? How to represent the link which exists between these two people?

Griffith found an answer in using a prop: a “broken heart necklace” is worn by both lovers, one on the island, one on the continent. We see the two necklaces and the link is created.

What Griffith showed in this movies, is that what we think about distance is inside us, not inside the image. This is the proof that the montage can play with our thoughts. The power of the movie does not come anymore from what is shown, but from what is hidden. Griffith broke the barrier of physical continuity by moving the place of representation of this continuity from the image itself to the spectator’s mind.

Griffith and poetry, suspense and montage

If Griffith is well known for his creation of parallel montage, Paolo Cherchi Usai offers another approach to his work. For him, Griffith is also the director who includes poetry in his work. Paolo sees in these movies the characteristics of poems: in the themes, the images, the cadrages, and the montage.

Figure 1 - Paolo Cherchi Usai

Country doctor : Opening on a circular countryside travelling from a river to the doctor’s house. A doctor lives happily with his wife and his daughter on the countryside. One day, his daughter gets ill, and he begins to take care of her. At the same time the daughter of another poor family gets ill, and the mother goes to ask the doctor to come and save her girl. The doctor refuses as he already needs to treat his own daughter. But the mother insists and the doctor finally decides to go and help the poor girl. While he is at the poor’s family house, his own daughter gets very sick, and his wife sends the servant to search for her husband. The doctor refuses to come back, as he has not finish to cure the poor girl yet. But the servant insists, and as the doctor finally cured the poor girl, he accepts to come back home. There, his daughter has already died. Closing on a circular travelling from the doctor’s house to the river.

Analysing Country doctor, Paolo explains that the disposition of the characters from one scene to another, the rhythm of the scenes’ length, the chosen journey inside a field of wheat, the symetrical construction of montage (opening and closing on the same but inverse circular travelling), are a transposition of poetic means to the cinematic world. In his point of view, Griffith is also the one who pushed the cinema on a poetic level, further than anyone before him.

Furthermore, Paolo notices the creation of a true suspense in the process of the movie, and the absence of a happy ending.

Taking into account the physical existence of the films at this point of history, Paolo gives us the opportunity to materialy touch a film bobbin. This is a crucial point : the physical opposition light/black, knowing/not knowing, hearing/silence have certainly been at the source of the intuition giving as much importance to what was shown than to what was not.

The broadway Melody(1929)

This is the first musical comedy elected as Best Movie for Oscar. And we have to say it is not too bad.

First, as it is a musical comedy, this movie is a speaking one, which is also the first speaking one winning Oscar. We find there some key features which are now on the common imaginaire of musical comedy : the singings, the yellow yellow-hat and stick, the "french cancan" and the inclusion of theater-scene inside the movie.

The story is mainly about love (again !) between various people which love or not each other and say the contrary (to summarise).

Nothing exceptionnal here, but nothing really bad neider, it would be interesting to watch the other movie of this year to compare the quality of the production.

We may note that electing a comedy just before the 1929 crisis may denote a lack of vision from the Academy, or exactly the contrary...

. 8/06/2009 02:14:00 PM 0 comments

Libellés : oscars